C’è un’immagine che Cristina Scocchia, top manager tra le più autorevoli dell’industria italiana, utilizza spesso per raccontare il proprio ruolo: quella del medico. Un medico che affronta una missione difficile, la cura, la risolve e poi, una volta completata l’operazione in azienda, sente il bisogno di affrontarne un’altra. È una metafora che dice molto del suo percorso – Ad di L’Oreal, poi di Kiko e oggi di Illycaffè – e che, nel dialogo con l’ Osservatorio Delta Index , diventa anche una chiave per leggere la Generazione Z. Per gli imprenditori, il punto non è «capire i giovani» in astratto: è capire che cosa li attiva, che cosa li blocca, e come si costruisce un ambiente capace di attrarre, selezionare, formare e trattenere senza cadere in stereotipi. E soprattutto un luogo che li ascolti perché «i giovani – sottolinea Scocchia – sono portatori sani di innovazione». Ai ragazzi racconta la sua esperienza e li incoraggia a partire dai sogni per poi cercare di realizzarli con ingredienti come «impegno, passione, determinazione, resilienza, sacrificio e disciplina. Bisogna imparare a stringere i denti, è una soft skill importantissima. La distanza tra il sogno e il successo si colma con la disciplina, con tutte quelle piccole azioni che fai tutti i giorni, anche quando non ne hai voglia».

«Mi piace affrontare le sfide, cercare di risolverle, quando raggiungo questo obiettivo cerco una missione diversa. Con Kiko è stato così. Sono arrivata nel luglio del 2017 in un momento in cui l’azienda era in difficoltà. È stato un contesto che mi ha permesso di costruire, insieme al presidente Percassi, una squadra nuova, forte e compatta, e di impostare un piano di turnaround molto intenso, portando a raddoppiare l’Ebitda. Poi c’è stata la tempesta del Covid, altra sfida, ma l’abbiamo vinta. A quel punto, ho sentito che per me era arrivato il momento di accettare una missione nuova, quella di Illycaffè. Ero orgogliosa del nuovo incarico ma ricordo di aver lasciato Kiko con commozione. Nella vita bisogna saper uscire dalla confort zone per continuare a crescere e per continuare a dare valore».

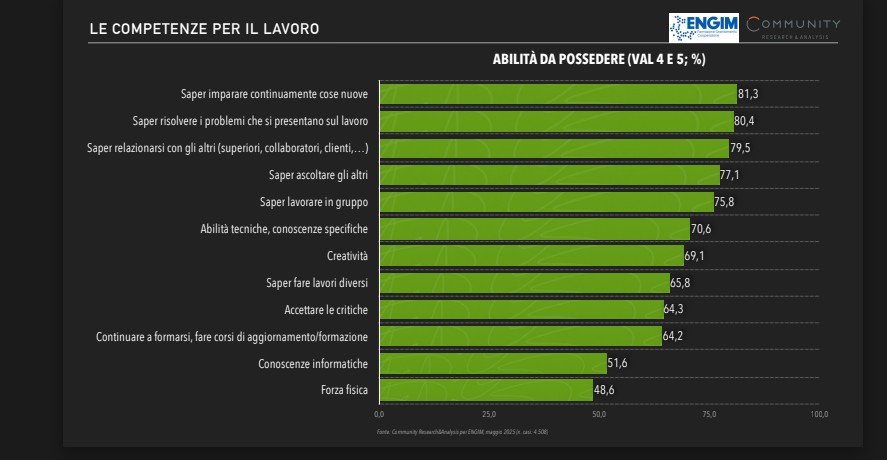

«Il mondo cambia con grande rapidità, ma alcune sono valide oggi come lo erano cinquanta, cento o duecento anni fa e probabilmente lo saranno ancora. La prima competenza, se vogliamo chiamarla così, è capire qual è il proprio sogno. Non è banale. Devi capire cosa ti motiva davvero, al di là delle mode, al di là di ciò che sembra più facile o più “conveniente”. C’è una frase bellissima di Eleanor Roosevelt: “Credi nella bellezza dei tuoi sogni”. Per riuscire a raggiungere un obiettivo, tu prima lo devi sognare».

«Ovvio che il sogno non basti. Serve metterci impegno, passione, determinazione, resilienza, sacrificio. La distanza tra il sogno e il successo, io lo dico spesso anche ai più giovani, si colma con la disciplina, non con azioni eroiche che fai un giorno nella vita o un giorno nella carriera: con la disciplina quotidiana, con i piccoli gesti ripetuti nel tempo, anche quando non ti va. Questo, passo dopo passo, ti porta al successo».

In un contesto segnato dalla sovra-informazione dei social, non crede che sia più difficile orientarsi?

«Capisco benissimo la vostra osservazione sui giovani di oggi: sono immersi in un rumore continuo, in una sovra-informazione che arriva dai social, e questo rende più difficile orientarsi, distinguere l’essenziale dal superfluo. Ma proprio per questo la curiosità diventa decisiva: saper ascoltare fonti diverse e capire cosa ti resta dentro, cosa ti segna, quale sia la tua passione».

Lei è nata in un paesino della Liguria. Quanto conta l’origine nel costruire una carriera? C’è stato un incontro o un’esperienza che ha fatto la differenza nel suo percorso?

«Non c’è stata un’epifania. Io sono nata in un paesino di duemila anime sulle colline di Sanremo, in una famiglia normalissima: mio padre professore di educazione tecnica, mia madre maestra d’asilo. Non avevo grandi network, grandi conoscenze, grandi incontri. Ho iniziato semplicemente a guardarmi dentro e a capire cosa mi stimolava. Allora non c’erano i social, ma c’erano televisione, giornali, libri: fonti diverse, comunque presenti. Piano piano ho iniziato a dire: io vorrei fare il manager di una grande azienda e, possibilmente, diventare amministratore delegato. Non conoscevo i dettagli, ma sentivo che quella era la mia strada».

«È stato fondamentale il primo passo: perché la carriera si fa con piccoli passi. Ho scelto un’università che ritenevo forte e solida, la Bocconi. Lì ho capito che le opportunità erano molte più di quanto avessi immaginato e che potevano essere alla mia portata. E questo è anche un messaggio ai giovani di oggi: i social possono essere la cosa peggiore, ma possono anche essere la cosa migliore, se sai scegliere e selezionare. Ti danno accessi all’informazione che noi non avevamo. La differenza la fa la tua capacità di fare la “tara”, di selezionare, di non farti travolgere. Per me è stata l’università, per qualcun altro potrà essere un istituto tecnico. A seconda di quello che è il tuo sogno, devi capire qual è il percorso che ti fa crescere e sviluppare il tuo talento».

I giovani oggi chiedono meritocrazia. In Italia è reale?

«La meritocrazia nel nostro Paese non è molto sviluppata, ma purtroppo non lo è nemmeno in tanti altri Paesi: siamo nella media. E non è un tema solo di oggi. In passato contavano ancora di più il cognome e la classe sociale. Certo, oggi abbiamo fatto passi avanti, ma non vuol dire che partiamo tutti allo stesso livello: lo sappiamo, e lo dicono i dati. Se nasci in un contesto con solidità culturale, economica e sociale, quello fa differenza. Detto questo, io non voglio dire “tutto va bene Madama la Marchesa”. Non è così. Però mi piace guardare anche il bicchiere mezzo pieno, perché il pessimismo non aiuta. In passato era peggio: le caste e i ruoli sociali erano più rigidi. Oggi dobbiamo lavorare per una mobilità sociale più forte».

Che responsabilità hanno gli imprenditori sulla meritocrazia?

«Se tu hai responsabilità su persone e organizzazione, hai un dovere. Se hai avuto la fortuna di arrivare, devi “rimandare giù l’ascensore sociale”, creare contesti dove il talento si vede e viene riconosciuto. E ai ragazzi io dico: non permettete al punto di partenza di determinare chi siete e chi volete diventare. Il mondo non è uguale per tutti: è un fatto. Ma possiamo scegliere se passare la vita a lamentarci o trasformare quella rabbia in voglia di riscatto, in forza, in determinazione. Un po’ come Forrest Gump: metterti a correre, con fatica, magari con più difficoltà di altri, ma con il coraggio di provarci. E già provare, scendere nell’arena, è una forma di successo».

Quando selezionate un giovane contano più le competenze o l’allineamento ai valori?

«Entrambi. Però è ovvio che se assumo un giovane non mi aspetto le competenze di un cinquantenne: non ha l’esperienza. Quindi ci sono condizioni necessarie, ma tante competenze dobbiamo insegnargliele noi con formazione, onboarding. E qui c’è un compito chiaro per la gerarchia: i responsabili devono far “fiorire” un talento, insegnando ciò che serve per performare e poi aprire nuove opportunità. Quello che invece non puoi insegnare a 25-30 anni è il compasso morale. Essere generosi o non esserlo. Essere un lupo solitario che pensa all’“io” o un giocatore di squadra che pensa al “noi”».

«Basta ascoltare quante volte una persona dice “io” e quante volte dice “noi”. Ci sono giovani che raccontano esperienze – università, sport, volontariato – facendo emergere la squadra e il proprio contributo dentro un quadro più grande. E ci sono giovani che raccontano i successi come merito esclusivo e i fallimenti come colpa degli altri. Ecco, per me quella è una bandiera rossa. Perché le soft skill non le costruisci in azienda da zero: te le ha date la famiglia, la scuola, le esperienze pregresse. Se sei abituato a prenderti i meriti e scaricare le responsabilità, l’azienda non ti cambierà. Se invece sai condividere successi e insuccessi, se giochi di squadra, quella è una base su cui puoi costruire qualsiasi competenza».

Come si gestiscono generazioni così diverse in azienda?

«Io credo che la diversità sia un valore. Per questo non mi vedrà fare battaglie “a compartimenti”: credo nelle stesse opportunità per uomini e donne, ma anche per giovani e anziani, per ricchi e poveri. Io salgo sulle barricate per il merito. Il merito porta diversità perché il talento è ovunque. C’è una frase attribuita a Seneca che mi piace molto: “La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”. Ora il talento è equamente distribuito tra giovani e anziani, tra uomini e donne, tra ricchi e poveri. Quella che non è equamente distribuita è la possibilità di dimostrarlo., cioè l’opportunità no. Quindi il lavoro della leadership è creare opportunità per far emergere talento. Ma non perché va di moda, non per riempire una scorecard, bensì perché davvero la diversità è valore».

E magari riconoscere i contributi diversi in base all’età…

«Certo, chi ha 55-60 anni porta esperienza di vita e professionale. I giovani portano creatività, innovazione, sguardo fresco. Io dico spesso che i giovani sono “portatori sani” di innovazione. E noi oggi ne abbiamo bisogno. Guardi il tasso di brevettazione: il picco è tra i 30 e i 40 anni, e non solo oggi. Bill Gates fonda Microsoft a 20 anni, Zuckerberg crea Facebook a 19. Volta inventa la pila a 30, Braille il suo sistema a 12, Marie Curie prende il Nobel a 36, Bell inventa il telefono a 29, Marconi la radio a 23, Einstein elabora la relatività generale a 26. La storia ci dice che l’innovazione spesso arriva dai giovani. E noi ne abbiamo terribilmente bisogno. Allo stesso tempo, le persone con un’età diversa sono portatrici sane di esperienza di vita e professionale e devono essere portatrici sane della voglia di investire nelle nuove generazioni, della capacità di formarle. Perché i giovani, come lo siamo stati tutti, sono “talenti grezzi”. Il ruolo delle generazioni più esperte è aiutare quel talento a diventare diamante. Non in contrapposizione, ma con mentoring, con esempio, con capacità di trasmettere anche gli errori fatti, non solo i successi. È lì che l’azienda vince».

Lei è un esempio di leadership femminile: quali ostacoli restano ancora?

«Raggiungere posizioni apicali è difficile per tutti. Diventare primario, generale a tre stelle, amministratore delegato non è facile nemmeno per gli uomini. Detto questo, per le donne lo è ancora di più: i primari donna sono circa il 15%, gli amministratori delegati donna meno del 3%. È un fatto. Il primo ostacolo è culturale: non c’è ancora la consapevolezza limpida che uomini e donne abbiano lo stesso diritto di affermarsi. Un uomo determinato è un leader. Una donna determinata diventa “ambiziosetta”. E tra queste due parole c’è un giudizio sociale diverso. Qui serve una trasformazione profonda. Poi c’è la parità di doveri: non solo diritti sul lavoro, ma doveri familiari condivisi. Oggi l’80% del carico di cura ricade sulle donne: significa chiedere alle donne una carriera e mezza. E poi ci sono i servizi per le famiglie: asili nido accessibili, scuole con tempi prolungati, servizi a 360 gradi. Non servizi “per le donne”: per le famiglie, perché la famiglia è responsabilità di due persone.

«Alle ragazze sfiduciate dico lo stesso che dico ai ragazzi, con una postilla: non permettete al punto di partenza di definire chi siete, e non permettete al fatto di essere nate donne di farlo. I pregiudizi e gli stereotipi lasciateli agli altri. La perfezione non esiste, né per le donne né per gli uomini. Sognate e agite: non fatevi dire quali obiettivi sono o non sono alla vostra portata».

Made in Italy, estero e ritorno: che consiglio dare ai giovani?

«Io incoraggio molto ad andare all’estero. Ho vissuto 13 anni fuori: dopo la Bocconi sono stata a Roma con Procter & Gamble, poi trasferita a Ginevra. Ho lavorato su Europa occidentale, Stati Uniti, Medio Oriente e Africa, Cina: vivere in un contesto globale, dove non parli la tua lingua, con culture e stili manageriali diversi, ti dà stimoli infiniti. Io non sarei arrivata dove sono senza l’estero. Probabilmente non sarei diventata amministratore delegato a 39 anni e mezzo senza quel percorso. Quindi non posso dire ai giovani che andare all’estero sia sbagliato: spesso è un acceleratore. Ma dico anche: tornate poi. Perché andare via e imparare è bellissimo, ma tornare e restituire è ancora più bello. L’Italia è il Paese che ci ha formato. E il Made in Italy può offrire opportunità vere, di valore, non di ripiego, per chi è preparato. Il punto è non demonizzare l’estero, ma trasformarlo in crescita per poi restituire».

Tra gli asset del «Delta Index» – attrarre, selezionare, formare e trattenere – secondo lei qual è l’anello debole delle aziende?

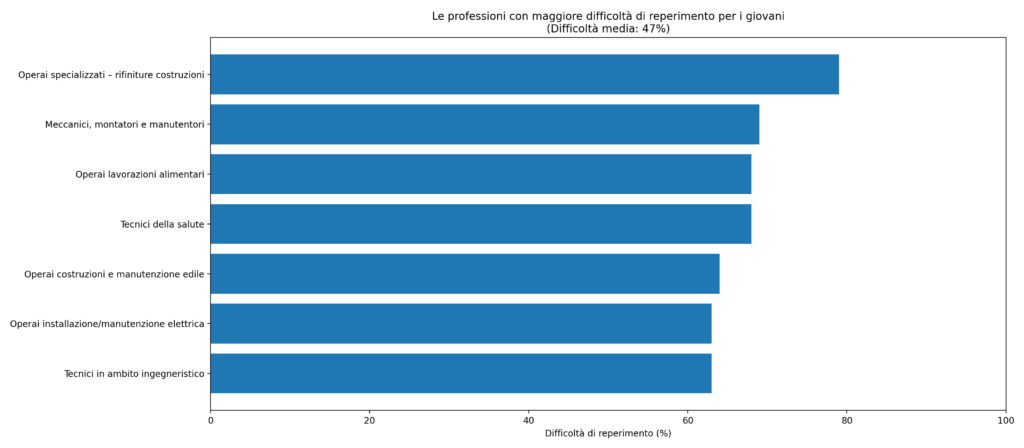

«Formare e trattenere. Noi abbiamo aziende con attrattività forte: il Made in Italy è potente, rappresenta eccellenze globali di creatività, innovazione, bello, buono e ben fatto. Abbiamo un Dna che attrae. Ma poi caliamo sulla formazione: una volta che hai attratto, devi investire. Training, mentoring, line manager orientati alla crescita dei giovani, che non la vivano come un’appendice del lavoro, ma come la cosa più importante. Perché il compito principale di chi guida è preparare la squadra che verrà dopo. E qui serve visione di lungo periodo: investire in un quarantenne dà un ritorno più immediato. Investire in un giovane richiede tempo: oggi semini, domani cresce, dopodomani raccogli. Non tutte le aziende hanno risorse, cultura e pazienza per farlo. E poi c’è un tema strutturale: il tessuto è fatto di piccole imprese. Più l’azienda è grande, più tende ad avere risorse per la formazione. La dimensione piccola, spesso, rende più difficile investire in modo sistematico sui giovani».

Se parlasse a una platea di imprenditori che faticano a dialogare con la Gen Z, quale cambio di mentalità indicherebbe come non più rinviabile?

«Mettersi all’ascolto. Ognuno di noi è stato giovane, si è sentito incompreso, inascoltato, portatore sano di innovazione e cambiamento, e ha percepito ostacoli. Basta ricordarsi come ci sentivamo a 20, 25, 30, 35 anni: la curiosità, la voglia di cambiare lo status quo spesso venivano sminuite. Ricordarsi questo aiuta a capire che i giovani non sono “altro” da noi: sono quello che siamo stati. Serve empatia, voglia di imparare, ascolto vero. Io ho un figlio di 17 anni e da lui imparo molto. Non voglio che da questa intervista emerga una dicotomia forte tra giovani e non giovani. A me non piace questa polarizzazione. Io non sono mio figlio, non ragiono come lui, ma non mi sento in contrapposizione. Ho ammirazione per quello che i giovani ci stanno dicendo e ci diranno. Sono loro il futuro, sono loro a cui dobbiamo passare il testimone. Quindi, se parlassi a una platea di imprenditori e manager, direi: non polemizziamo, non polarizziamo, non arrocchiamoci a difendere solo ciò che siamo e ciò che pensiamo sia giusto per noi. Abbiamo assolutamente bisogno della nostra esperienza, certo, ma abbiamo anche bisogno di quel pensiero nuovo, divergente, fresco, innovativo che porta chi ha una visione del mondo – giustamente e fortunatamente – diversa dalla nostra».